पंडित नेहरू: पूज्यनीय नहीं अनुकरणीय हैं

आज भारत में जो गहन अंधकार फैला है उसे सही दिशा तो पं. नेहरू ही दिखा सकते हैं। पिछले एक दशक से उन्हें जितना अपमानित किया जा रहा है वह अकल्पनीय है। उनके अपने भी जैसे स्तब्ध रह गये हैं। वहीं उनका अपना व्यक्तित्व इतना धीर-गंभीर और अटल है कि आज नहीं तो कल सबको उन्हीं के बताये और चलाए मार्ग को अपनाना ही होगा।

“मैंने तन्हा कभी उसको देखा नहीं,

फिर भी जब उसको देखा वो तन्हा मिला,

जैसे सेहरा में चश्मा कहीं,

या समुन्दर में मीनार-ए-नूर,

या कोई फिक्र-ए-ओहाम में,

फिक्र सदियों अकेली अकेली रही,

जेहन सदियों अकेला अकेला मिला,”

(कैफ़ी आजमी की नेहरू पर नज्म)

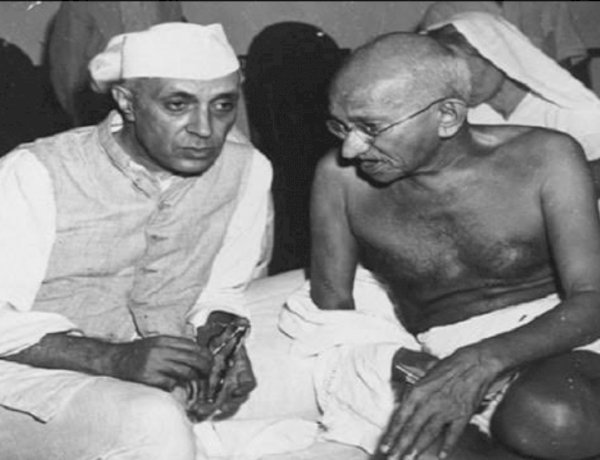

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी करीब पैतीस सालों का लेखा जोखा करें तो दो ऐसे चरित्र सामने आते हैं, जो विरोधाभासी होते हुए भी परस्पर पूरक हैं। ये हैं महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरु! महात्मा गांधी को “सूर्य” की संज्ञा दी जा सकती है। वे प्रकाश स्तंभ हैं। तो दूसरी ओर पंडित नेहरू आकाश में सदैव स्थित रहने वाले “ध्रुव तारे” की मानिंद हैं। जो भी अंधेरे में भटकेगा उसे राह तो उसी को देखकर खोजनी होगी।

आज भारत में जो गहन अंधकार फैला है उसे सही दिशा तो पं. नेहरू ही दिखा सकते हैं। पिछले एक दशक से उन्हें जितना अपमानित किया जा रहा है वह अकल्पनीय है। उनके अपने भी जैसे स्तब्ध रह गये हैं। वहीं उनका अपना व्यक्तित्व इतना धीर-गंभीर और अटल है कि आज नहीं तो कल सबको उन्हीं के बताये और चलाए मार्ग को अपनाना ही होगा।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्नीस सौ चालीस का दशक बेहद महत्वपूर्ण है। इसी दौरान प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए और प्रांतीय सरकारें भी बनी। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी वहां के लोगों ने तो आजादी का पहला स्वाद उसी दौरान ही चख लिया था। वहीं, दूसरी ओर बंगाल जैसे प्रान्तों में जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहां की राजनैतिक परिस्थितियों में ज्यादा अंतर नहीं आया था।

इसी दौर के बारे में नेहरू ने “भारत एक खोज” में लिखा है, “ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दबे कुचले लोगों पर से बोझ उतर गया है। लंबे समय से दबाई गई जनता में नई उर्जा का संचार हुआ है और यह सभी ओर देखा जा सकता है। प्रांतीय सरकारों के मुख्यालय जो पहले पुराने प्रशासकीय किले के मानिंद थे, वहां एकाएक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लोगों के समूह उन जगहों पर जो पहले डरावनी प्रतीत होती थीं, में अपनी मर्जी से घूम फिर रहे हैं।”

लंबी टिप्पणी के अंत में वह लिखते हैं- “उन्हें रोक पाना असंभव सा है, उनमें स्वामित्व का भाव जाग गया है। पुलिस वालों और अर्दलियो को तो जैसे लकवा मार गया है, सारे पुराने मानक टूट गये हैं। सब ओर किसान और साधारण लोग अटे पड़े हैं।” यहीं पर नेहरु की महान लोकतांत्रिक मनस्थिति सामने आती है। वे आजादी के पहले ही भारत के सपनों भविष्य के सपनों और आधुनिक भारत के ताने बाने को नए सिरे से बुनने के माध्यम खोज रहे थे।

कैफ़ी आजमी उनके बारे में आगे लिखते हैं,

“और अकेला-अकेला भटकता रहा,

हर नए पुराने जमाने में,

बे-जबाँ तीरगी में कभी,

और कभी चीखती धूप में,

चांदनी में कभी ख़्वाब की,

उसकी तकदीर थी इक मुसलसल तलाश,

खुद को ढूंढा किया हर फसाने में वो।”

आज जब दुनियाभर में कमोवेश चुनावी राजनीति का वर्तमान स्वरूप लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है, ऐसे समय में नेहरू द्वारा चुनाव को लोकतंत्र का सजग प्रहरी बनाये रखने के उपक्रम को समझना और अपनाना बेहद जरुरी है। सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया में जहाँ भी अभी थोड़ी बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया नजर आ रही है, उसमे उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे सही मायनों में राष्ट्र निर्माता ही हैं। यह अलग बात है कि आज लोग बिना समझे बूझे उन पर लांछन लगा रहे हैं, लेकिन उनकी असाधारण-साधारणता ही उन्हें अपने समय और भविष्य के राजनीतिज्ञों से अलग बना देती है।

उनकी रुचियाँ, उनकी सोच का दायरा, उनकी सहनशीलता और गुस्सा, उनकी शख्सियत को एक अनूठा स्वरूप देते हैं। वे बुनियादी शिक्षा, भारी उद्योग, सांख्यिकी की आवश्यकता से लेकर विश्वशांति की अनिवार्यता को लेकर सचेत हैं। वे महिला मुक्ति, सांप्रदायिकता से बैर, दलित और आदिवासी उद्धार से लेकर, कला और पहाड़ों पर चढने से लेकर क्रिकेट तक में अपना दखल रखते हैं। एक दशक के अपने जेल प्रवास में वे दुनिया की सबसे अनूठी पुस्तकों की रचना करते है।

भारतीय संविधान सभा में उनका आधार वक्तव्य और भारत की आजादी की आधी रात पर उनका भाषण साहित्य की विश्व धरोहर है। उन्होंने अपने विराट कद और असाधारण लोकप्रियता के बावजूद भारतीय लोकतंत्र को अधिनायकवादी नहीं बनाया। चुनाव उनके लिए एक नियमित गतिविधि थी न कि अपवाद। आज भारत सहित पूरी दुनिया में राजनेता कठोरता या कहें तो निर्दयता से शासन चलाने की वकालत कर रहे हैं।

गौरतलब है, वहीं पं. नेहरू ने सन 1964 में कहा था, “किसी को भी सौम्यता (नम्रता) और शिष्टाचार को चरित्र की कमजोरी मान लेने की गलती नहीं करना चाहिए। लोग इन कमजोरियों के लिए मेरी निंदा करते हैं लेकिन यह एक बहुत बड़ा देश है और इसमें अत्यधिक वैध विविधताएँ हैं जो किसी भी कथित “ताकतवर व्यक्ति” को लोगों और उनके विचारों को रौंद डालने की अनुमति नहीं देती।”

वे अच्छे से जानते थे कि भारत कैसे सिर्फ न बनाया जाना है बल्कि यह भी समझते थे कि इसे कैसे बचाए रखा जाना है। वे जानते थे कि भारत एक देश से भी आगे जाकर एक विचार है और यही विचार अंततः इस पूरे विश्व को बनाए और बचाए रख सकता है।

नज्म में आगे है,

“बोझ से अपने उसकी कमर कुछ झुक गई,

कद मगर और कुछ और बढ़ता रहा,

खैर-औ-शर की कोई जंग हो,

जिंदगी का हो कोई जिहाद,

वो हमेशा हुआ सबसे पहले शहीद,

सबसे पहले वह सूली पर चढ़ता रहा।”

आज़ादी के पहले का दौर हो या बाद का, नेहरू हमेशा देश के एक वर्ग के लिए परेशानी का सबक बने रहे। आज तक वह दौर जारी है। यह सोचने वाली बात है कि उनके खिलाफ इतना विषवमन क्यों होता आ रहा है, उनके जीवित रहते और न रहने के बाद भी? यह समझना कोई रॉकेट विज्ञान जितना जटिल नहीं है। सिर्फ आँख खोल के अपने आस-पास व्याप्त असमानता और सांप्रदायिकता को समझ लेने से, समझ में आ जाएगा कि नेहरू क्यों अभी प्रतिक्रियावादियों की आँख का कांटा बने हुए हैं।

वे जानते थे कि एक समतामूलक समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है। सन 1952 और 1957 में उनके व्यक्तिगत करिश्माई व्यक्तित्व और कांग्रेस के एकाधिकार के बावजूद, उनके दल को 50 प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिले थे, और दक्षिण पंथी दलों को 25 प्रतिशत मत लोकसभा में मिले थे। वे जानते थे कि कांग्रेस के भीतर भी दक्षिणपंथी लोगों का बड़ा समूह मौजूद है। इसीलिए उनके अनुसार ग्रामीणों और मध्यवर्ग को बहुत सावधानीपूर्वक संभालना होगा। यदि बहुत सीधा और तीखा प्रतिरोध किया तो ये मध्यवर्ती समूह फ़ासिज़्म की ओर बढ़ जाएगा। अतएव अल्पसंख्यकों को बहुत सहेज कर रखना जरुरी है, अन्यथा भारत को जर्मनी बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। भारत आज उस राह पर चल भी पड़ा है।

कैफ़ी साहब उनके बारे में आगे फर्माते हैं,

“जिन तकाजों ने उस को दिया था जनम,

उन की आगोश में फिर समाया न वो,

खून में वेद गूंजे हुए,

और जबीं पर फरोजॉ अजाँ,

और सीने पर रक्सा सलीब,

बे झिझक सबके काबू में न आया वो।”

गांधी ने भारत को बनाये रखने का जो मंत्र दिया था नेहरु ने अपने तप से उसे सिद्ध किया और भारतीय संविधान बिना किसी समझौते के धरातल पर आ पाया। भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप मूलतः नेहरु की ही देन है। उन्होंने संविधान को लेकर बहुत समझौतावादी दृष्टिकोण बनाये रखा था। तकरीबन सभी मसलों पर वे सबको साथ लेकर चलने के पक्षधर थे। परंतु सन 1950 में ही उन्होंने साफ़ कर दिया था कि, “ सांप्रदायिकता पर किसी भी प्रकार के समझौता का अर्थ है कि हमने अपने सिद्धांतों का समर्पण कर दिया है और यह भारत की स्वतंत्रता के मूल तत्त्व के साथ विश्वासघात होगा।” और वे इस मसले पर अडिग बने रहे।

भारतीय संदर्भों में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को व्याख्यायित किया और राज्य, राजनीति और शिक्षा को धर्म से अलग रखकर इसे एक व्यक्ति का निजी मसला ही बनाये रखा और सभी धर्मों और आस्थाओं पर एक सी श्रद्धा की उन्होंने वकालत की थी। वे संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सांप्रदायिकता की सामाजिक और आर्थिक जड़ों की पहचान की थी। उन्होंने साप्रदायिकता को फ़ासिज़्म का भारतीय स्वरूप निरुपित किया था। वह धर्म निरपेक्षता को लोकतंत्र की अनिवार्यता मानते थे। सैकड़ों साल की गुलामी से निकले एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी हो और जो इस कदर सांप्रदायिक हो चुका हो कि दो टुकड़ों में विभाजित हो चुका हो, को पुनः एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर खड़ा कर देना। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू के अलावा किसी और के बस में हो, ऐसा कोई और व्यक्तित्व तो नजर नहीं आता। अपार बहुमुखी प्रतिभा के साथ जिसमें अथाह करुणा हो कोई वैसा व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सक्षम था, जो नेहरु ने कर दिखाया। आज उनकी गलतियां ढूंढते रहिये पर उन चुनौतियों पर भी गौर करिए जो उस समय भारत के सामने थीं। इसलिये हमें याद रखना होगा कि नेहरू पूज्यनीय नहीं बल्कि अनुकरणीय हैं। उनका अनुकरण ही भारत को भारत बनाये रख सकता है।

अपनी नज्म के आखीर में कैफ़ी आजमी कहते हैं, “हाथ में उसके क्या था जो देता हमें,

सिर्फ एक कील,

उस कील का एक निशां,

नश्शा-इ-मय कोई चीज है,

इक घडी दो घड़ी एक रात,

और हासिल वही दर्द-ए-सर,

उसने जिंदा में पिया था जो जहर,

उठ के सीने से बैठा न इसका धुँआ।”

वस्तुतः नेहरू अपने आप में एक बेहतरीन कविता थे और अच्छी कविता हमेशा समकालीन और प्रासंगिक बनी रहती है।