Book Review: एक था जाँस्कर: मानव सभ्यता की निरंतरता की गाथा

यह पूरी पुस्तक एकतरह से सभ्यता-संस्कृति और आधुनिक विकास के त्रिकोण से बनने वाली जगह, स्पेस, को विचारों से भरती है। यहां हम सिर्फ प्रकृति की सुंदरता या कठोरता या यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाईयों से जूझने भर से रूबरू नहीं होते बल्कि पूरी घाटी में व्याप्त मौन रूदन से भी रुबरु होते हैं। घाटी अंदर ही अंदर घुट रही है। मगर वह शब्दहीन है। इसके बावजूद उसके पास और बहुत सी बातें है स्वयं को अभिव्यक्ति करने की।

मानव का इतिहास वस्तुतः उसका पर्यावरण से संबंध का इतिहास ही है। पर्यावरण एक ऐसी रूकावट है जिसके परे न तो मनुष्य जा सकता है न ही उसका अनुभव। सहस्त्राब्दियों से मनुष्य जलवायु, पशु बिरादरी, एक ख़ास तरह की कृषि, शनै: शनै: स्थापित संतुलित व्यवस्था का कैदी है, जिससे कि वह बिना सबकुछ उलट-पलट किये बच नहीं सकता: - ब्राउडल

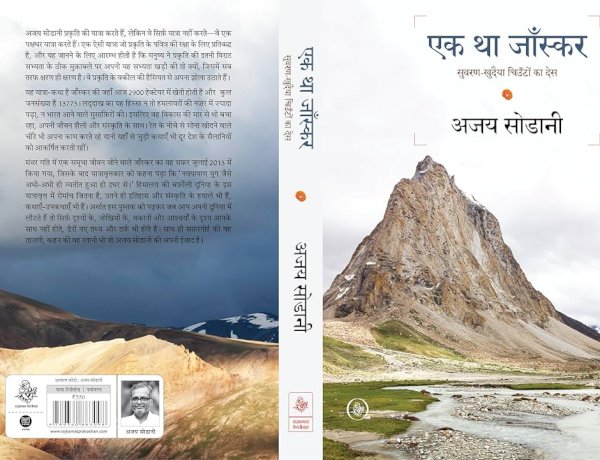

अजय सोडानी का नवीनतम यात्रा वृतांत “एक था जाँस्कर: सुवरण खुदैया चिऊँटो का देश” वस्तुतः एक ऐसी त्रासदी की गाथा है, जिस त्रासदी से बचा जा सकता था। जाँस्कर सुदूर हिमालय का एक विशिष्ट भूक्षेत्र है जो पाषाण काल से अब तक का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है। हजारों साल पहले से सोने की सुनहरी आभा से वशीभूत मनुष्य आज भी उसके पीछे दीवाना है और इसकी मादकता अब मनुष्य का शौक या रूचि नहीं बल्कि वहिशयाना मनोरोग बनता जा रहा है। हजारों साल पहले मनुष्य स्वर्ण की खोज करने वाले चीटों की खोज में जाँस्कर आता जाता था, लेकिन आज तो स्वयं मनुष्य ही चीटों में बदलता जा रहा है। “एक था जाँस्कर” भारत की प्राचीनतम बसाहटों में से एक की अनूठी गाथा है। सबसे विशेष बात तो यह है कि यह पुस्तक गन्तव्य से ज्यादा रोचक और विमर्श का केंद्र सफ़र को बनाती है।

भारत ने जहां से अपनी पहचान पाई वह है सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं जाँस्कर वहां स्थित है, जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यह शुद्धतम मनुष्य की जमीन भी है। यह पुस्तक अपनी शुरुआत में ही दुनिया के भूगोल से इस स्थान को जोड़ने की विस्तृत चर्चा से गाथा को आगे बढ़ाती है। पुराने काल और हमारे अपने समय में इस क्षेत्र में हुए अधिकृत-अनिधिकृत हस्तक्षेप को सामने लाते हुए लेखक वर्तमान सड़क निर्माण आधारित विकास को कटघरे में खड़ा करते हुए बताते हैं, “ (सड़कें) डालती हैं...(स्वास्थ्य पर) गहरा असर डालती है- चौसरफा असर। जिन पुरापथों की मैंने बात की, तब के समाजों पर उनका भी असर पड़ा। तभी से धीरे-धीरे आदमी बदला। उसकी मेधा विकसित हुई। वे पुरापथ किन्तु पैदल पथ थे। कुदरत में उनका असर गर हुआ भी तो नहीं जित्ता ही। इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन (डीजल पेट्रोल) बालते वाहनों को ढोने वाले महापथ तो पर्यावरण स्वास्थ्य संहारक ठहरे।”

यह पुस्तक यात्रा वृतांत के समानांतर पूरी पृथ्वी के गठन और उसमें निहित जीवन के पीछे के पूरे पर्यावरण को बेहद संजीदगी से सामने लाती है और गत दस हजार वर्षों के पर्यावरण में आखिरी सवा दो सौ वर्षों में हुए पर्यावरण हनन को बेहद सुकोमलता से उजागर करती है। ब्रिटिश पुरातत्व लेखक ब्रायन मरे फगन बताते हैं, “मानव इतिहास में जलवायु हमेशा से दमदार उत्प्रेरक रही है। (इससे छेड़छाड़) तालाब में फेके गए पत्थर की मानिंद है जिससे उठती लहरें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का कारण बन सकती हैं।”

जाँस्कर घाटी पुरा पाषण काल से आबाद रही है। यह काल करीब पच्चीस लाख वर्ष ईसा पूर्व से शुरू होकर दस हजार ईसा पूर्व तक आता है। यही वह समय है जब मनुष्य ने खेती-पशुपालन सीखा। यह क्षेत्र हिन्दुस्तान- पाकिस्तान के सोन औद्योगिक युग का हिस्सा भी है जब यहां मनुष्य ने पहली बार उपकरण बनाये थे। अधिकाँश उपकरण गैर छेददार गोलाकार पत्थरों (Quarzite Pabbles) और छोटे पत्थरों से बनाये गए थे। इनमें चाकू, कुल्हाडी, थाली या वृत्ताकर वस्तुतः पत्थर की कुदाली और खुरपी और परतदार औजार शामिल थे। यह पुस्तक हमें हमारे इन्हीं आदिमतम पुरखों की वर्तमान पीढ़ी से हमारा साक्षात्कार कराती है।

इस पुस्तक की एक अनूठी विशेषता है इसका वाक्य विन्यास। यानी कथो-प-कथन की भाषा। इस तीन सौ पचास पृष्ठ की पुस्तक में बहुत ही कम वाक्य दस या बारह शब्दों से बड़े होंगे। एक नमूना देखिये। “पशोपेश में हैं तितलियां बेचारी। निमिष मात्र भी नहीं टिक पा रहीं किसी फूल पर। गनीमत से यहाँ भंवरे नहीं हैं। इन दोनों के दीन दीगर सई मगर दीवानगी का सबब एक। बू-ए-गुल। ऐसे में जो भौंरे इधर होते तो क्या होता? क्या तितलियों-भौंरों में जूतमपैजार देखने को मिलता? हस्बेमामूल तितलियां कटखनी नहीं होतीं। किन्तु आज के दौर में कौन जाने इनके परों से भी नाखून-नेजे निकल आवें। जैसे शरीफ आदमियों के खीसों से निकल रहे हैं इन दिनों। या खुदा! इस कालीन को नजर-अ-बद से बचाना। कि दुनिया में कहीं तो बिहिष्ती-बू बची रहे।”

इस तरह के वाक्य विन्यास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ध्यान नहीं बटता। वैसे पुस्तक और पाठक का रिश्ता संभवतः दुनिया के सबसे निजी रिश्तों में है। हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमारे और किताब के बीच में कोई और नहीं होता। “एक था जाँस्कर” इसी तरह के एकाकीपन की दरकार भी करती है। इसकी एक वजह है कि इसमें कोई सपाटबयानी नहीं है और यह लगातार अपने विषय को बेहद वैज्ञानिक ढंग से विस्तारित करती चलाती है। यह निरंतर प्रश्न भी खड़े करती चलती है। “जैसे, एक जिज्ञासा अतृप्त है। कि सोना खोजने की प्रथा जाँस्कर से तो विलुप्त हो गई, लेकिन आर्यन घाटी का नहीं।” पूरी पुस्तक इसी तरह के तमाम प्रश्न-उत्तरों से हमारा साक्षात्कार कराती आगे बढ़ती चलती है। इस यात्रा में हिन्दी, उर्दू, फ़ारसी, मालवी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं के तमाम शब्द इसे “फूलों की घाटी” जैसी विविधता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इससे यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि पूरी पुस्तक को सचेतन होकर ही पढना पड़ेगा। सबकुछ इतना तीखा और सटीक है कि आँख झपकाना भी कठिन हो जाता है।

सोडानी दंपत्ति भोजन प्रिय युगल है। तभी तो लिखा है, “टिमौक वस्तुतः पानी में उबाली आटे की गोलियाँ हैं। बिना भरावन वाली आटे की गोलियाँ। जैसे हमारे मालवा अंचल में बाफले वैसे टिमौका। इनकी गढ़न्त किन्तु कलात्मक है। जो हो, घर छोड़े पहली बार अपने को तृप्त महसूस कर रहा हूँ। यह तृप्ति पेट भरने की तृप्ति से इतर है। गहरी है। उतापा घट रहा। मन परिवेश में रम रहा।” एक एक शब्द बेहद कीमती है अजय सोडानी के लिए। जहां जो जरुरी नहीं बल्कि अनिवार्य है वहीँ पर शब्द का प्रयोग होगा। अन्यथा उनकी तिजोरी में बंद हो जाएगा। जैसे उतापा घट रहा और मन परिवेश में रम रहा। यहां महज “है” की बचत ने जैसे वाक्यों को अतिरिक्त समृद्धि प्रदान कर दी है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी नृतत्वशास्त्री एवम मानव जाति विज्ञानी (Ethnologist) क्लाड लेवी स्ट्रास ने बहुत रोचक ढंग से एक वाक्य में मनुष्य की संपूर्णता में कुछ इस तरह से समझाया है। “मनुष्य ने प्रकृति को संस्कृति में बदला। कच्चा खाद्य पदार्थ प्रकृति है और पका हुआ भोजन संस्कृति।” प्रकृति और संस्कृति की इतनी अनूठी परिभाषा शायद ही किसी और ने दी हो। यह पुस्तक भी लगातार प्रकृति और भोजन के सामंजस्य और अलगाव को निरंतर हमारे सामने लाती है।

यह पुस्तक कई बार अचंभित भी करती है और खासकर विकास की आधुनिक अवधारणा को बेहद सटीक और तथ्य परक ढंग से उधेडती है। लेखक समझाते हैं, “जल अवशोषित ऊर्जा इन्फारेड किरणों में बदल बमकों में सटे वायुमंडल में पहुँचती है। “लोकल वार्मिंग” का सबब बनती है। ग्लेशियर गलने की गति कई गुना बढ़ा देती है। दूसरी तरफ से ग्लेशियर व बमक-ताल से उत्सर्जित जल-वाष्प भी वायुमंडल में पहुँचती है। वादी “ग्रीन हाउस” में तब्दील हो जाती है। और बमक गलने की रफ़्तार हो जाती है तेजतर से भी तेज...हो न हो, शिंगु ला बमक इसी ‘लोकल वार्मिंग की जद में है...रूग्ण है...ऐसे में यहां सड़क बनाना... मतलब बमक को धूल और कार्बन के सुपुर्द करना... यानी रोगी को विष दे मार देना... और यह मर्सी किलिंग नहीं...मर्सी लेस किलिंग कहलाएगी।”

दरअसल यह पूरी पुस्तक एकतरह से सभ्यता-संस्कृति और आधुनिक विकास के त्रिकोण से बनने वाली जगह, स्पेस, को विचारों से भरती है। यहां हम सिर्फ प्रकृति की सुंदरता या कठोरता या यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाईयों से जूझने भर से रूबरू नहीं होते बल्कि पूरी घाटी में व्याप्त मौन रूदन से भी रुबरु होते हैं। घाटी अंदर ही अंदर घुट रही है। मगर वह शब्दहीन है। इसके बावजूद उसके पास और बहुत सी बातें है स्वयं को अभिव्यक्ति करने की। अजय सोडानी-अपर्णा सोडानी उस मौन रुदन को शब्द दे रहे हैं। गौरतलब है हिमालय ही भारत के जीवन का सूत्रधार और रक्षक है। तभी तो कहा गया है कि भारत में मानसून हिमालय की बहुमूल्य देन है। यह पहाड़ एक अभेध दीवार की तरह नमी युक्त मानसूनी हवाओं को रोक लेता है। यदि यह महान पर्वत नहीं होता तो पूरा भारत रेगिस्तान बन जाता क्योंकि मानसूनी हवाएं सुदूर उत्तर की ओर चली जातीं। इसी पहाड़ से तीन महत्वपूर्ण नदियाँ सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। इनमें वर्ष में दो बार बाढ़ आती है, एक मानसून के दौरान और दूसरी बार गर्मी के दौरान जब ऊँची पर्वत श्रंखलाओं में बर्फ पिघलती है। सोचिये यदि ग्लेशियरों का गलना तीव्र होता गया और तो दूसरी बार की बाढ़ नहीं आयेगी और भारत की करीब 50 प्रतिशत आबादी पूरे वर्ष पानी के संकट से जूझती रहेगी। यदि जाँस्कर भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊँचाई पर विकसित हुई मानव सभ्यता है तो सिंधु घाटी अपने समय में समुद्रताल की बराबरी में बसी सबसे विकसित सभ्यता रही है और दोनों को जोडती तो सिंधु नदी ही है। गौरतलब है पाकिस्तान स्थित कराची के समुद्र तट को भारतीय उपमहाद्वीप में “शून्य” (0) माना जाता है और वहीं से समुद्रतट से ऊँचाई की गणना होती है।

लेखक की वास्तविक यात्रा मनाली यानी समुद्रतट से करीब दो हजार मीटर (6600 फीट) से शुरू होती है और जाँस्कर घाटी में करीब पांच हजार एक सौ मीटर (सोलह हजार पांच सौ फीट) पर जाकर पूर्ण हो जाती है। यानी यह सफ़र आधुनिक विकास के नजरिये से देखें तो महज तीन किलोमीटर का खड़ा या लम्बवत (Vertical) सफ़र है। वहीं पठारों में तीन किलोमीटर के क्षैतिज या सीधे (Horizontal) सफ़र में जैसे कुछ भी नहीं बदलता। वहीं इस तीन किलोमीटर के वर्टिकल सफ़र ने तो जैसे हमें अपने अनादिकाल की याद दिला दी।

गौरतलब है जाँस्कर अभी दुनिया की सबसे ऊँचाई पर बसी बसाहट है और यहां के निवासी ठंड में भी यहां से पलायन नहीं करते। जहां मनाली में संस्कृति में व्याप्त आधुनिक विषमताएं और सतहीपन सामने आता है वहीँ जाँस्कर घाटी में अनादि संस्कृति की निरंतरता ही सामने आती है। जाँस्कर के युवा नीचे से लौटने के बाद अब पुनः अपने पारंपरिक निवास में बस रहे हैं। पुस्तक अजय सोडानी की जबानी बताती है, “विनम्रता, जिसे आज दिन तक मैं व्यक्तिनिष्ठ गुण ही जानता रहा, इधर सारे समाज में व्यापी है। ऐसे समाज का-विनयशील समाज का-प्रकृति पर क्या असर होता है तो कोई जाँस्कर को देखे। देखे कि यहां के जीव आदमी से डरते नहीं, उन पर भरोसा करते हैं। मनुष्य को अपने जितने करीब वे यहाँ आने देते हैं, उतना और कहीं मुमकिन नहीं। मेरे जाने तो नहीं ही।” जाहिर है यह पुस्तक पूरी शिद्दत और अगाध श्रद्धा से इस समाज से हमारा साक्षात्कार कराती है। इसके रीति-रिवाजों, संस्कारों, धार्मिक मान्यताओं से हमें रूबरू कराती है।

पुस्तक की एक अन्य विशिष्टता, इसमें ऊकेरे गए अपर्णा जी के रेखाचित्र है। यह स्थानीय समुदाय के व्यक्तित्व की प्रभावशीलता को पूरी परिपक्वता के साथ सामने लाते हैं। साथ ही बीच-बीच में उनका हस्तक्षेप भी इस पुस्तक की दिशा को भटकने से रोकता है। अजय जी ने अपने अपने साथियों के साथ ही साथ, सहयात्री के रूप में खच्चरों को भी शामिल किया है। यह अविस्मरणीय है। कुल मिलाकर “एक था जाँस्कर” बेहद सजगता से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। इसे पढ़ने से “सोने” की चमक की व्यर्थता भी प्रकट होती है, भले ही अब उस पर आधुनिक मनुष्य ही “चिऊटों” की तरह चिपट गया है। पुस्तक के अंत में दी गई टिप्पणियों के सहारे ही इसे ठीक से समझा-बूझा जा सकता है। अंत में इसी पुस्तक कि अंतिम पंक्तियां, “कि सिवा स्मृतियों के चिरस्थायी कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं। बदल जाता है सब वक्त के साथ। जाँस्कर भी बदलेगा। बदलना भी चाहिए। कहते हैं समय के संग चलना-बदलना जीवन्त समाज का गुण है। मगर यह जुमला आज के दौर में झूठा पड़ चुका। काहे कि गुलामी क़ुबूल कर रातों रात बदल जाना “समय के साथ” बदलना नहीं होता। हो ही नहीं सकता। आदमी यह सच नहीं समझ पा रहा।” अगर आप इस किताब को पढेंगे तो निश्चय ही इस सच को समझ पायेंगे।

पुस्तक : एक था जाँस्कर

सुवरण- खुदैयाचिऊँटों का देश

लेखक- अजय सोडानी

प्रकाशक- राजकमल प्रकाशन

मूल्य- 550 /=