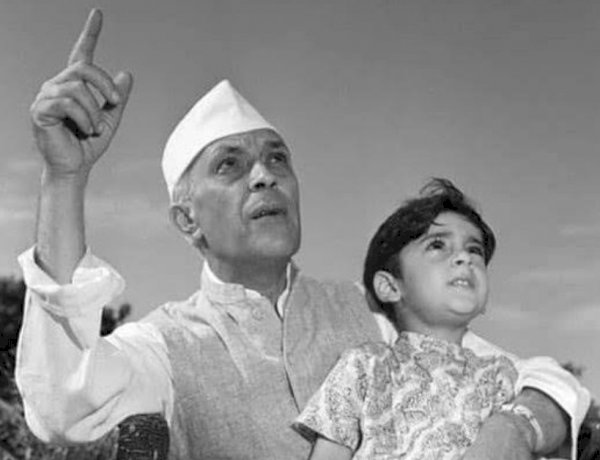

पंडित नेहरु: ध्रुव तारे का पृथ्वी पर अवतरण

नेहरू के पास विशाल मस्तिष्क, एक महान ह्रदय, धैर्यपूर्ण विचार, गहरी आत्मदृष्टि, विश्वास से भरे कदम और बेहतरीन समझ थी। जब भी विश्व को अपने आगे गहन अँधेरा महसूस हुआ और मानवता विध्वंस के कगार पर दिखी, वे उससे निपटने के लिए सदा वहां मौजूद दिखे। एक से अधिक बार उन्होंने न केवल विश्व को बल्कि इस सभ्यता का विनाश होने से बचाया।

“मेरे दिमाग में इसको लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन है और इसे पूरी स्पष्ठता के साथ कहूँगा कि आखिर ये क्या है! हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, उसी से सभी तरह के मूल सवाल उपजते हैं। एक-दूसरे को समझने के लिए राष्ट्र, व्यक्ति और समूह की बात की जाती है और यह स्वाभाविक लगता है कि लोगों को एक-दूसरे को समझने और एक-दूसरे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब मैं इतिहास के पन्ने पलटता हूँ या वर्तमान घटनाओं को पढ़ता हूँ, तो कुछ ऐसा पाता हूँ कि, जो लोग एक-दूसरे को सबसे अधिक जानते हैं, वे ही आपस में अधिक झगड़ते हैं।”

-पं. जवाहरलाल नेहरु

पंडित नेहरू को आज भारत का एक वैचारिक समूह लगातार आरोपित करते हुए भारत की प्रत्येक समस्या जो आज हमें दिखाई दे रही है, के लिये उन्हें ही दोषी ठहरा रहा है। इस प्रक्रिया में अन्ततः वह समूह न सिर्फ गलत सिद्ध हुआ है बल्कि हास्यास्पद भी बनता चला गया। जवाहरलाल नेहरू एक असाधारण मगर सहज व्यक्तित्व रहें हैं। उनका परिवार भारत का एक अनूठा परिवार है। एक ऐसा परिवार जिसके कमोवेश प्रत्येक सदस्य ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सीधी भागीदारी की बल्कि अधिकांश ने लंबी जेल यात्रा भी की। शुरुआत उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू से। वे सन 1919 (अमृतसर) और 1928 (कलकत्ता) में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वे जेल भी गए।

जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में रहे। इसके बाद क्रमशः देखें तो उनकी बहन विजयालक्ष्मी पंडित (3 बार) और उनके पति रणजीत सीताराम पंडित (4 बार) जेल गए। उनकी छोटी बहन कृष्णा हठीसिंह और उनके पति गनोत्तम हठीसिंह भी कई बार जेल गए। पंडित नेहरू की बेटी और भारत की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी ने भी करीब नौ महीने की जेल की सजा काटी और उनके पति फीरोज गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तीन जेल यात्राएं की। पं जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के करीब 9 वर्ष (3259 दिन) ब्रिटिश जेलों में बिताए। यानी परिवार के 10 सदस्यों में से 9 सिर्फ उनकी माँ को छोड़कर जेल गए। परंतु उनकी माँ स्वरुप रानी ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, खासकर नमक सत्याग्रह में बेहद सार्थक भूमिका निभाई। वे कई बार पुलिस बलप्रयोग का शिकार भी हुई। यानी पूरा परिवार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करीब 35 वर्षों तक लगातार सक्रिय बना रहा। इस श्रेणी का क्या कोई और परिवार हमारे सामने नज़र आता है?

बहरहाल यह वंशावली बताना शायद महत्वपूर्ण नहीं होता यदि नेहरु-गाँधी परिवार को लेकर अनर्गल प्रचार निरंतर जारी न रहता। पं. नेहरू को समझना एक तरह से आधुनिक आजाद भारत को समझना भी है। साथ ही साथ उनकी वैश्विक दृष्टि और दृष्टिकोण को समझना भी ज़रूरी है। इससे पहले यह भी जानना समझना होगा कि वे स्वयं भारत और भारत के लोगों के बारे में क्या महसूस करते थे। 21 जनवरी 1954 को प्रतिष्ठित समाचार पत्र स्टेट्समैन ने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह से याद किया जाए? जवाब में उन्होंने लिखा था, “यह (स्वयं) एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने संपूर्ण मस्तिष्क और हृदय से भारत और भारत के लोगों से प्यार किया। और बदले में वे सभी उसके प्रति कृपालु बनें और उन्होंने अत्यन्त प्रचुरता और मुक्त हस्त से उस पर अपना प्यार लुटाया।”

वे असाधारण साधारण व्यक्तित्व थे। आजाद आधुनिक भारत उनकी सोच और दृष्टि का प्रतिफल ही है। वे जिस तरह के वैज्ञानिक सोच वाले भारत की परिकल्पना कर रहे थे, उसे फलीभूत करने का भी पूरा “सामान” उन्होंने तैयार किया। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ और योजनाबद्ध विकास के समानांतर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए परिकल्पित अनेक कला एवं साहित्य अकादमियां इसका साक्षात् उदाहरण हैं।

वे बेहद सजगता से किसी विचार के क्रियान्वयन को मूर्त रूप देते थे।

उनका मानना था, “संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों जैसे (आर्किटेक्चर, संगीत और साहित्य) में से कोई दो आपस में मिल सकते हैं और अक्सर मिलते रहे हैं तो एक सुखद सम्मिश्रण बनाते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ या अन्य को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है तो अनिवार्य रूप से संघर्ष की उत्पत्ति होती है। चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश तब की जाती है जब वे अपनी जड़ों से अलग हुए बिना स्वाभाविक रूप में विकास या बदलाव को नहीं अपनाती हैं।”

आज हमारे आस पास जो घट रहा है वह इसी प्रतिस्पर्धा या दूसरे से बेहतर दिखने की प्रतिस्पर्धा का दुखद परिणाम ही है। वे अपनी इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए समझाते हैं, “ऐसे में मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है जो संस्कृति के सभी विचारों का मूल रूप से विरोध करता है। वह दिमाग को अलग-थलग हो जाना और दिमाग का जानबूझकर बंद हो जाना है, जिससे दूसरों के प्रभावों से बचा जा सके। भारत के इतिहास को लेकर मेरा विचार है यह है कि हम भारत के विकास, प्रगति और ह्रास को उस अवधि से तुलना कर माप सकते हैं, जब भारत का अपना दिमाग दुनिया को लेकर खुला था, और जब इसने इसे बंद करने की इच्छा व्यक्त की, जितना ज्यादा इसने अपने आप को बंद किया उतना ही यह गतिहीन बनता गया।”

भारत का पिछले 10-11 वर्ष का कालखंड एक तरह स्वयं को पुनः बन्द कर लेने का है। इस दौरान हम बजाय अपने को व्यापक बनाने के पुनः अपनी रूढीगत परंपराओ और सामंती व्यवस्थाओं की तरफदारी में लग गए। हमारा सारा ध्यान अभी “नाम परिवर्तन” पर आकर टिक गया है। नेहरु के व्यक्तित्व की विराटता वर्तमान कालखंड में अकल्पनीय सी जान पड़ती है। वे बीसवीं शताब्दी के सबसे प्रखर, संवेदनशील, बौद्धिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता वाले राजनीतिज्ञों में से थे। आज जब भारत-पाकिस्तान एक-दूसरे पर आक्रमण को तत्पर हैं, तब उनके जैसे राजनीतिज्ञ की कमी लगातार महसूस हो रही। जैसा कि आलेख की शुरुआत में ज़िक्र आया है कि, उनके अनुसार, “जब मैं इतिहास के पन्ने पलटता हूँ या वर्तमान घटनाओं को पढ़ता हूँ, तो कुछ ऐसा पाता हूँ कि, जो लोग एक-दूसरे को सबसे अधिक जानते हैं, वे ही आपस में अधिक झगड़ते हैं।”

याद रखिए भारत और पाकिस्तान का हज़ारों वर्षों तक एक ही इतिहास या अतीत रहा है। हमें अलग हुए महज 78 बरस ही हुए हैं, मगर ये आठ दशक हमारी आठ सहस्त्राब्दियों की साझा विरासत पर भारी पड़ गए हैं। दोनों देश आज एक –दूसरे के प्रति जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह वास्तव में आश्चर्यचकित कर रही है। यह अजीब बात है कि विश्व का एक भी राष्ट्र इस दौरान भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा होना तो दूर की बात है, हमारे पक्ष में सीधा-सपाट बयान तक देने सामने नहीं आया। यह हमारी बड़ी कूटनीतिक चूक है।

नेहरू ने साफ समझा दिया था कि अन्तरराष्ट्रीयतावाद अंततः विश्व या आंचलिक शांति पर ही निर्भर रहता है। वह अपना एक पृथक अस्तित्व बना पाने में असफल ही रहा है। वे कहते हैं, “लोग सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद वास्तविक रूप से भविष्य की चीज है और राष्ट्रवाद निश्चित रूप से धुंधला पड़ेगा। मैं भी मानता हूँ कि इसमें काफी हद तक सच्चाई है। लेकिन जब भी कोई देश या दुनिया संकट का सामना करती है तो वहां राष्ट्रवाद तुरंत हावी हो जाता है। विश्वयुद्ध के दौरान के पिछले पांच-छः वर्षों में कई बड़े-बड़े संकट देखे हैं। इन संकटों से एक अहम् सीख यह मिलती है कि कैसे और कब अन्दर से उत्तेजित लोग राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गए हैं। इस युद्ध में जिन-जिन देशों ने हिस्सा लिया था वे अत्यधिक राष्ट्रवादी होकर निकले। देश अपने अन्तरराष्ट्रीयतावाद को भूल गए।”

आज किस राजनीतिज्ञ को हम इस तरह के विमर्श में पाते हैं? अमेरिका जैसा खुला देश आज घनघोर राष्ट्रवादी बन गया है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं की जा सकती। हमारे देश का इलेक्ट्रानिक मीडिया तो यह समझ बैठा है कि अब पाकिस्तान नामक देश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह उसने भविष्य में बनने वाले शांति के पुलों की नींव ही कमजोर कर दी। भारत में ऐसी विकृत भाषा की कभी उम्मीद ही नहीं की गई थी। बहरहाल यहीं पर नेहरु जैसे गंभीर और संतुलित राजनीतिज्ञ की आवश्यकता और भी अधिक तीव्रता से महसूस होती है।

उनकी मृत्यु के बाद 29 मई 1964 को सीरिया की राजधानी दमिश्क से छपने वाले के समाचारपत्र “अल-बाथा” ने उन्हें श्रुद्धांजलि देते हुए लिखा था, “नेहरू में अगाध धैर्य था और विश्व को जब भी उस धैर्य (साहस) की आवश्यकता पड़ी वे वहाँ मौजूद थे। उनके पास विशाल मस्तिष्क, एक महान ह्रदय, धैर्यपूर्ण विचार, गहरी आत्मदृष्टि, विश्वास से भरे कदम और बेहतरीन समझ थी। जब भी विश्व को अपने आगे गहन अँधेरा महसूस हुआ और मानवता विध्वंस के कगार पर दिखी, वे उससे निपटने के लिए सदा वहां मौजूद दिखे। एक से अधिक बार उन्होंने न केवल विश्व को बल्कि इस सभ्यता का विनाश होने से बचाया।” यह उनकी समकालीन प्रतिष्ठा थी। क्या बीसवीं शताब्दी में किसी अन्य राजनीतिज्ञ के बारे में हमने सुना है कि उसने मानव सभ्यता को विनाश से बचाया हो?

वे लिखते हैं, “अतीत, वर्तमान और भविष्य के इस एकीकरण में जटिल समस्या है। यह असाधारण बात है कि हममें से कई व्यक्ति जो वर्तमान में जीते हैं, वे इसको लेकर बहुत कम सचेत रहते हैं। फिर भी, वे अतीत से घिरे रहते हैं। लेकिन अतीत भी पर्याप्त नहीं है। हालाँकि अतीत वर्तमान के लिए अनिवार्य रूप से ज़रुरी है। जिस तरह दुनिया में हर घंटे हर, रोज चीजें बदलती हैं, उसी तरह इंसान का जीवन की बदलता है। लेकिन उत्सुक होने के बावजूद इंसान का दिमाग नहीं बदलता। हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती है।”

आज भारत यही भुगत रहा है। वह है तो वर्तमान में पर जीना अतीत में चाह रहा है। कोई नए आदर्श नए प्रतिमान सामने नहीं आ रहे हैं। आजादी और संविधान के माध्यम से हमने जो अर्जित किया है, उसमें लगातार सेंध लगती जा रही है। बजाय परिवर्तन और नए क्षितिज की ओर बढ़ने के, आज भारत का बड़ा वर्ग पुनः दकियानूसी होता जा रहा है। वहीं, नेहरु अपनी वैज्ञानिक सोच के साथ आज भी मौजूद हैं लेकिन. . . . सन 1930 के दशक में नेहरू-गाँधी के मतभेद लगातार गहराते जा रहे थे और संबंध टूटने की नौबत आ गई थी।

तब 17 जनवरी 1928 को महात्मा गांधी ने पं. नेहरु को एक पत्र में लिखा था, “अगर मुझसे तुम्हें कोई स्वतंत्रता चाहिए तो मैं उस नम्रतापूर्ण अचूक वफादारी से तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूँ, जो तुमसे मुझे इन तमाम वर्षों में मिली है और जिसकी कि तुम्हारी हालत का ज्ञान हो जाने के कारण अब और भी कद्र करता हूँ। मुझे बिलकुल साफ़ दिखाई देता है कि, तुम्हें मेरे और मेरे विचारों के विरुद्ध खुली लड़ाई करनी चाहिए। कारण, यदि मैं गलत हूँ तो मैं स्पष्ट ही देश की वह हानि कर रहा हूँ, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती और उसे जान लेने के बाद तुम्हारा धर्म है कि मेरे खिलाफ बगावत में उठ खड़े हो, अथवा अगर तुम्हें अपने निर्णय के ठीक होने में कोई शंका है तो मैं ख़ुशी से तुम्हारे साथ निजी रूप से उनकी चर्चा करने को तैयार हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच मतभेद इतने विशाल और मौलिक हैं कि हमारे लिए मिलन की कोई जगह दिखाई नहीं देती। मैं तुमसे अपना यह दुःख नहीं छुपा सकता कि मैं तुम्हारे जैसा बहादुर, वफादार, योग्य व ईमानदार साथ खोऊँ। परंतु कार्यसिद्धि के लिये साथीपन को कुर्बान करना पड़ता है।”

परंतु नेहरू साथीपन को कुर्बान करने में नहीं सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे। अंततः मतभेद ख़त्म हुए और अगले ही वर्ष पं. नेहरु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। वहीं बापू की हत्या के तुरंत बाद अपने अनूठे भाषण “चिराग गुल हो गया” में नेहरु समझाते हैं, “मैंने आपसे कहा कि रोशनी गायब हो गई, अँधेरा छाया है लेकिन गलत मैंने कहा। क्या कभी वह रोशनी खत्म हो सकती है जो महात्मा गाँधी ने इस देश में और दुनिया पे डाली? आज से हज़ार वर्ष बाद वह रोशनी चमकेगी और इस देश और दुनिया को चमकाएगी। आज से हज़ार वर्ष बाद वह याद किये जायेंगे कि एक ज़माना था जब एक इंसान इतने ऊँचे दर्जे का आया और उसने फिर से दुनिया को सही रास्ता दिखाया और उसने इस मुल्क, पुराने मुल्क को आज़ाद किया। वह रोशनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती।” अपनी असहमतियों को सहमतियों में परिवर्तित कर किस तरह से एक बिखरे हुए राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है, यह महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरु के साथ से समझ में आता है।

परंतु आज ऐसा कुछ संभव नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में हुए ताज़ा युद्ध के दौरान एवं उसके बाद प्रधानमंत्री ने न तो नेता प्रतिपक्ष से बात की, न सर्वदलीय बैठक में शिरकत की और न ही संसद का विशेष सत्र बुलाया। वहीं चीन युद्ध के दौरान पं. नेहरु की कार्यशैली पर गौर करेंगे तो समझ जाएंगे कि देश को लोकतांत्रिक कैसे बनाए रखा जा सकता है। जिस तरह से गाँधी महज व्यक्ति नहीं विचार हैं, उसी तरह नेहरू भी महज एक व्यक्ति नहीं विचार हैं। उनसे सीखा जा सकता है कि एक सामंती प्रवृत्ति वाला समुदाय और राष्ट्र कैसे एक लोकतांत्रिक देश में परिवर्तित होता है। उनसे समझा जा सकता है कि कैसे अपने से घनघोर असहमत व्यक्ति के साथ सम्मान और प्रेम का व्यवहार किया जा सकता है।

उनके कट्टर विरोधी भी कहते थे कि संकट के समय नेहरु कभी सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगें। इतना सम्मान शायद ही अन्य राजनीतिज्ञ ने कभी पाया हो। उनका लिखा एक एक शब्द हमारी सभ्यता के लिये धरोहर है। हमें समझना होगा कि भारत के लिये वे “ध्रुवतारा” के मानिंद हैं। यदि अँधेरे में, संकट में भी सही राह पकड़ना है तो नेहरु एक ऐसी पगडंडी हैं जो हमें अपनी तरह से मंजिल तक पहुँचने का भरोसा दिलाती है। वे जो भी सृष्टि में सुन्दरतम है, उससे सबको जोड़ते हैं। अंत में उनकी पसंदीदा एक पुरानी यूनानी कविता की पंक्तियाँ-

बुद्धि और क्या है? इनसान के प्रयत्न या ईश्वर की सबसे बडी शोभा क्या है?

बेहद प्यारी और बेहद महान?

डर से दूर खड़ा होईये, आज़ादी तय कीजिए।

साँस लीजिये और इंतज़ार कीजिए।

घृणा से इतर खुद को खड़ा करें।

और क्या मनोरमता हमेशा प्यारी नहीं रहेगी?