लोकतंत्र पर कसता राज्य का शिकंजा और संवैधानिक मूल्यों का पतन

जनता को एक पक्ष बनाकर उसे कटघरे में खड़ा करने का यह अपनी तरह का पहला मामला है। अजीत डोवाल यह तो जानते ही होंगे कि किसी समस्या का समाधान बल प्रयोग से संभव नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो दुनिया में कोई एक ही देश होता और उसकी सर्वांग सत्ता होती। भारत में उच्चतम पदों पर आसीन जो कुछ कह रहे हैं वह स्वतंत्रता संग्राम की भावना से मेल नहीं खाता। संसद में बहस नहीं हो रही है। राज्यों के चुनाव और आमचुनाव के परिणाम आते ही अगले चुनावों की तैयारियां शुरु हो जाती हैं और जनता के मुद्दे कमोवेश अब ठंडे बस्ते में नहीं बल्कि एक ऐसी मजबूत तिजोरी में बंद कर दिए गए हैं, जिसकी चाबी चुनावी समंदर में फेंक दी गई है, और सब उसे ढूंढते रहते हैं, हासिल कोई नहीं कर पाता।

पिछले कुछ हफ्ते भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इन दिनों भारतीय समाज, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय मनोदशा को नए सिरे से परिभाषित और व्याख्यायित करने का सघन प्रयास चल रहा है। यह सबकुछ अनायास हो रहा हो, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। भारतीय लोकतंत्र को बेहद सावधानी पूर्वक जिस ओर ले जाया जा रहा है, यदि उसका समय रहते प्रतिकार नहीं किया गया तो इसके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगना कमोवेश सुनिश्चित ही है।

इस अवधि में सामने आई कुछ घटनाओं पर गंभीरता से विचार करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम अपनी आजादी का 75वाँ वर्ष समारोहित कर रहे हैं और उसमें लगातार ऐसे वक्तव्यों और गतिविधियों का सामने आना, जोकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नासूर साबित हो सकती हैं, अच्छा संकेत नहीं है। ये हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का भाषण, जनरल बी.पी. रावत का इंडिया @50 शेपिंग @100 के अंतर्गत का कथन, न्यायमूर्ति (रि.) अरुण कुमार मिश्रा का असम राईफल्स में वार्षिक दिवस पर दिया गया उद्बोधन एवम् संसद में बिना बहस के कृषि कानूनों की वापसी।

बात आगे बढ़ाने से पहले महात्मा गांधी की कही बात पर गौर करते हैं। वे कहते हैं, ‘‘मैं राज्य की सत्ता की वृद्धि को बहुत भय की दृष्टि से देखता हूँ। क्योंकि जाहिर तौर पर तो वह शोषण को कम से कम करके लाभ पहुंचाती है, परंतु मनुष्य के व्यक्तित्व को नष्ट करके वह मानव जाति को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचाती है, जो सब प्रकार की उन्नति की जड़ है।’’ इस देशणा के आलोक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो नवागत पुलिस अधिकारियों से कहा है, उस पर गौर करते हैं। वे कहते हैं, ‘‘युद्ध के नये मोर्चे जिन्हें आप चौथी पीढ़ी (फोर्थ जनरेशन) का युद्ध पुकारते हैं, वह नागरिक समाज (सिविल सोसाईटी) है।

राजनीतिक व सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध अब प्रभावशाली उपकरण नहीं रह गए हैं। ये बहुत मंहगे हो गए हैं और पंहुच से बाहर होते जा रहे हैं और इसी तरह इसके परिणामों में भी अनिश्चितता है। परंतु जो नागर समाज (सिविल सोसाइटी) है उसे गलत काम के लिए उकसाया जा सकता है, उसके साथ छलकपट हो सकता है, उसे बांटा जा सकता है, उसे विकृत किया जाकर राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।’’ क्या उपरोक्त कथन किसी भी तरह से संविधान सम्मत है? उन्हें इसे चौथी पीढ़ी का युद्ध कहने का अधिकार किसने दिया? वे मतदान प्रक्रिया को लेकर भी काफी सशंकित से लगे और उन्होंने जो कहा उसका आशय यही निकलता है कि पुलिस को निष्ठुरता के साथ कानून लागू करना चाहिए।

क्या लोकतांत्रिक समुदायों में विरोध और विरोध प्रदर्शनों को युद्ध की श्रेणी में डाल दिया जाना चाहिए? क्या उन्हें अब इस तरह से परिभाषित किया जाएगा? क्या राष्ट्र-राज्य अपने ही नागरिकों को अपना शत्रु मानने लगेंगे? यह बेहद विचारणीय विषय है और इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए! अब थोड़ी सी चर्चा भारत के वर्तमान व पहले रक्षा प्रमुख (चीफ आफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस) द्वारा टाइम्स नाऊ में @50, शेपिंग @100 विषय पर दिये गए उनके उद्बोधन के उस अंश पर जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वे आतंकवादियों की लिंचिंग करेंगे, जोकि बेहद सकारात्मक संकेत है।

यदि कोई आतंकवादी आपके क्षेत्र में सक्रिय है तो आप उसकी लिंचिंग क्यों नहीं कर सकते?’’ क्या यह कथन भारतीय संविधान व न्याय प्रणाली के अनुकूल है। क्या अब साधारण लोग न केवल यह तय कर सकते हैं कि कौन आतंकवादी है बल्कि उनकी सजा भी मुकर्रर कर सकते हैं और उस सजा को अंजाम भी दे सकते हैं? इस तरह का बड़बोलापन किसी भी लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक नागरिक का दूसरे नागरिक के खिलाफ इस तरह का व्यवहार वैसे भी किसी सभ्य समाज में स्वीकार्य हो ही नहीं सकता।

तीसरे महत्वपूर्ण विवादास्पद वक्तव्य पर गौर करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (अ.प्रा.) अरुण कुमार मिश्रा ने असम राइफल्स के वार्षिक उत्सव में कहा कि, ‘‘आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी बुराइयों से लड़ने में क्या मानवाधिकार बड़ा रोड़ा हैं ?’’ अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के मन में स्वयं मानवाधिकारों के औचित्य और उपयोगिता को लेकर शंका है तो उन्हें तत्काल ही इस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। गंभीरता से विचार करना होगा कि वो लोग सर्वोच्च पदों पर बैठे हों और वे ही लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों के प्रति आशान्वित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल ही स्वयं को ऐसी जिम्मेदारियों से मुक्त कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं, लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद की। हम सबने पिछले वर्ष देखा था कि संसद, खास कर राज्यसभा में किस तरह से कृषि कानूनों को पास कराया गया था। किसानों के दमदार संघर्ष के बाद सरकार ने इनके वापस लेने की घोषणा की थी।

उम्मीद की जा रही थी और प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि वे प्रत्येक मामले में संसद में बहस को तैयार हैं। अतएव लगने लगा था कि कानून वापसी को लेकर बहस होगी और किसानों की समस्याओं और उनपर पिछले एक वर्ष में हुई ज्यादतियों को लेकर संसद में विचार विमर्श होगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मात्र बारह (12) मिनटों में दोनों सदनो में कानून वापसी के प्रस्ताव को बिना किसी चर्चा के स्वीकार कर दिया गया। साथ ही विरोध करने वाले 12 सांसद पूरी समयावधि के लिए सदन से निष्कासित कर दिए गए।

उपरोक्त परिस्थितियों को हमें लोकतांत्रिक व संवैधानिक नजरिए से परखना ही होगा। जनता को एक पक्ष बनाकर उसे कटघरे में खड़े करने का यह अपनी तरह का पहला मामला है। अजीत डोवाल यह तो जानते ही होंगे कि किसी समस्या का समाधान बल प्रयोग से संभव नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो दुनिया में कोई एक ही देश होता और उसकी सर्वांग सत्ता होती। भारतीय लोकतंत्र के सामने रोज नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उच्चतम पदों पर आसीन जो कुछ कह रहे हैं वह स्वतंत्रता संग्राम की भावना से मेल नहीं खाता। संसद में बहस नहीं हो रही है। राज्यों के चुनाव और आमचुनाव के परिणाम आते ही अगले चुनावों की तैयारियां शुरु हो जाती हैं और जनता के मुद्दे कमोवेश अब ठंडे बस्ते में नहीं बल्कि एक ऐसी मजबूत तिजोरी में बंद कर दिए गए हैं, जिसकी चाबी चुनावी समंदर में फेंक दी गई है, और सब उसे ढूंढते रहते हैं, हासिल कोई नहीं कर पाता।

और पढ़ें: लखीमपुर खीरी यानी संविधान स्थगित, संविधान स्थगित यानी लखीमपुर खीरी

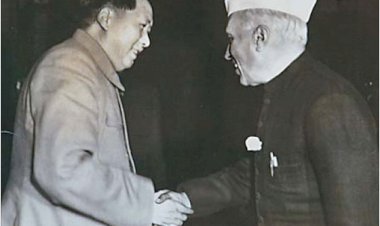

विनोबा कहते हैं कि जगत में दो महिमा काम कर रही हैं। पहली सत्य- महिमा और दूसरी नाम- महिमा। सत्य की महिमा का तो कम परंतु नाम- महिमा का चारों ओर महिमागान हो रहा है। भारत में तो इसकी पराकाष्ठा ही दिखाई दे रही है। बजाए राजनीतिक दलों के नाम पर और विचारधारा के, अधिकांश चुनाव व्यक्तियों के महिमामंडन से ही हारे-जीते जा रहे हैं। इस सबके बीच व्यक्तिगत निंदा का भी बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। पं. जवाहरलाल नेहरु जोकि महानतम भारतीयों में से एक हैं, के लिए कुछ लोग जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वह वास्तव में बेहद लज्जाजनक व स्तब्ध कर देने वाली है। जाहिर सी बात है यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक अप्रतिम लोकतांत्रिक व्यक्तित्व को बदनाम किए बिना लोकतंत्र को भी बदनाम कर इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता।

इधर लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा विविधता के नष्ट होते जाने का है। एक राष्ट्र-एक चुनाव इसकी संभवतः अंतिम परिणिति होगी। अभी सत्ताधीशों को बीच-बीच में कुछ दिखावटी ही सही परंतु जनोपयोगी कार्य करने ही पड़ते हैं। जिस तरह का वातावरण वर्तमान सत्तावर्ग अपने प्रभावशील प्रवक्ताओं के माध्यम से बना रहा है और इसमें उनका पितृ संगठन पूरा साथ दे रहा है, वह भारत को एक मूक राष्ट्र में परिवर्तित कर देने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब आप सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, सभागृह में सभा नहीं कर सकते, मीडिया में व्यापक जनहित के मसले नदारद हो चुके हैं, और संसद में भी बहस नहीं कर सकते, तो क्या करें? डा. लोहिया ने सन् 1962 में फ्रांस के एक प्रोफेसर की बात, जिससे उन्होंने बहस भी की थी, को सत्य बताते हुए कहा था, ‘‘उसका कहना है कि अब दुनिया को बचा नहीं सकते क्योंकि यह चौतरफा जो साम्राज्य छाने वाला है बेमतलबपने का, सबलोग एक जैसे जो होने वाले हैं, कहीं कोई बुद्धि नहीं रहेगी। उस विद्वान का कहना है कि रेडियो बढ़ता चला जा रहा है, टेलीविजन बढ़ता चला जाएगा और करोड़ से जब 3 अरब आदमी इसको सुनेंगे, नाच देखेंगे तो लाजमी तौर से उस सब 3 अरब की भूख को जो सबसे आसान और गंदा संगीत या नाच है, वही मिटाएगा। मशीन या विज्ञान या भरपूर दुनिया आने वाली है, उसके बारे में मोटे तौर से यह निराशा की बात है।’’ उनकी बात को कहे 60 बरस बीत गए और दुनिया टेलीविजन से आगे जाकर इंटरनेट और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है | डा. लोहिया की वाणी एकदम सटीक सिद्ध हो रही है। व्यक्ति के मस्तिष्क पर एकतरह से धुंधलका सा छा गया है। दुनिया की आबादी 3 अरब से बढ़कर 7 अरब हो गई। भारत डेढ़ सौ करोड़ के करीब पहुंच रहा है लेकिन समाज में एकरूपता लगातार बढ़ती ही जा रही है।

वहीं भारत का सत्तासीन वर्ग आज अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध का आव्हान जैसा कुछ करता दिख रहा है। सुधार के नाम पर सिर्फ आर्थिक सुधार की बात होती है, और ये सुधार भी अंततः एक विशिष्ट वर्ग के आर्थिक सुधार का माध्यम बनकर रह जाते हैं। लोकतंत्र के लिए स्थान दिनोदिन कम होता जा रहा है। इसी के साथ उसे कमजोर करने वाली ताकतें हर दिन नये उत्साह के साथ सामने आ रहीं हैं। हम सभी यह जानते हैं कि बिना लोकतंत्र के भारत जैसा विशाल और विविधताभरा राष्ट्र संकट में आ सकता है। परंतु समस्या यह है कि अब तो लोकतंत्र की ही नई परिभाषाएं गढ़ी जा रहीं हैं। इससे स्थिति दिनोदिन गंभीर होती चली जा रहीं है। सवाल यही है कि किस तरह लोकतंत्र की खुशहाली कायम रखने की बहस को नए सिरे से शुरु किया जाए। भय और निराशा के वातावरण से बाहर निकलना जरुरी है। विजय देवनारायण साही ने लिखा भी है,

मेजों से टकराकर टूटते कितने पठार, कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं।

आओ हम सब साथ साथ मिलकर रोएं, शायद धरती पर पड़ी दरारें मुंद जाएं।

अपने कंधे पर दूसरे के आँसू महसूस कीजिए। लोकतंत्र का पौधा शायद हमारी आँखों के नमकीनपन से फिर पनप जाए !

(गांधीवादी विचारक चिन्मय मिश्रा के यह स्वतंत्र विचार हैं)